Das Projekt DüngungsNetzwerk BW begleitet und unterstützt landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg bei der Umsetzung des novellierten Düngerechts. Im Fokus steht die Betrachtung der gesamtbetrieblichen Nährstoffflüsse typischer Betriebe Baden-Württembergs. In Zusammenarbeit mit den Netzwerkbetrieben wurde das Thema Nährstoffbilanzen auf Schlag- und Betriebsebene und Wirtschaftsdüngerausbringung im Grünland bis Ende 2024 praxisnah bearbeitet.

Ab 2025 steht der Wissenstransfer der ausgewerteten Ergebnisse und weiterer zur Düngung relevanter Fragen im Fokus. Auch das Düngestrategiemonitoring auf Grünland wird weitergeführt.

Die Erstellung und Analyse von Stoffstrombilanzen oder einer anderen Form der Nährstoffbilanzierung einiger Betriebe unterschiedlicher betriebswirtschaftlicher Ausrichtung wird ebenso fortgeführt werden, um Trends über die Jahre analysieren zu können.

Projektziele

Im Rahmen des Netzwerks sollen die Düngestrategien der Betriebe analysiert, diskutiert und gegebenenfalls hinsichtlich bestehender Möglichkeiten zur Optimierung geprüft werden. Um Einblicke in die aktuellen Nährstoffströme der Betriebe zu erhalten, werden Praxisdaten erfasst, die unter anderem bei der Beratung der Betriebe unterstützen sollen. Die erhobenen Daten werden gemeinsam mit den Betrieben analysiert, um die vorhandenen Nährstoffflüsse betriebsindividuell nachzuvollziehen und zu optimieren. Die Projektmitarbeitenden stehen den Netzwerkbetrieben bei Fragen zur Umsetzung der Aufzeichnungspflichten zur Verfügung und können z. B. auch bei der Erstellung von Stoffstrombilanzen unterstützen. Mittels schlagspezifischem Düngestrategie-Monitoring sollen die betrieblichen Nährstoffflüsse anhand von Schlagbilanzen und Analysen von Betriebsmitteln genauer betrachtet werden.

Wissensaustausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis wird in Form von Feldtagen und Vortragsveranstaltungen umgesetzt. Hierfür sind ebenfalls unsere Demonstrationsbetriebe das Kernelement des DüngungsNetzwerks BW: Auf ihnen geschah nicht nur die Datenerfassung, sondern teils ergänzend die Anlage von Praxisversuchen, die unter anderem zu Demonstrationszwecken genutzt werden konnte. Auf den Netzwerkbetrieben die an der weiteren Laufzeit des Projekts beteiligt sind, werden weiterhin auch Treffen zur Vorstellung innovativer Düngetechniken etc. organisiert werden.

Fachlicher Hintergrund

Das Arbeitspaket „Bilanzierung und Beratung“ beinhaltet die Bilanzierung der in der DüV relevanten Nährstoffflüsse an Stickstoff und Phosphat auf den Demobetrieben. Zudem werden mit den aus der Nährstoffbilanzierung gewonnenen Erkenntnissen gemeinsam mit den Demobetrieben Optimierungsstrategien im Nährstoffmanagement erarbeitet.

Bei der Nährstoffbilanzierung werden die zu- und abgeführten Nährstoffmengen auf Basis einer Bezugsebene (Betrieb, Schlag oder Stall) und eines Bezugszeitraums (Wirtschaftsjahr, Kalenderjahr) gegenübergestellt. Der resultierende Nährstoffsaldo ermöglicht eine Beurteilung des Nährstoffmanagements im landwirtschaftlichen Betrieb.

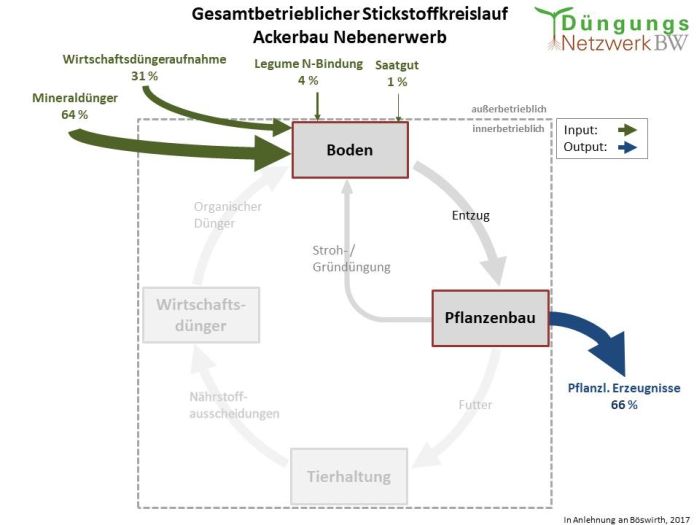

Der Nährstoffvergleich (mit Änderung der DüV 2020 gestrichen) stellt eine Feld-Stall-Bilanz dar, die nur den Nährstofffluss zur und von der Bilanzfläche des Betriebs berücksichtigt. Die Stoffstrombilanz dagegen ist eine Hoftorbilanz – hier dient der Gesamtbetrieb als Bezugsebene. Es werden alle Nährstoffimporte (z.B. Futter-, Düngemittel- oder Viehzukauf, Saatgut und Stickstoffbindungen durch Leguminosen, etc.) und –exporte (z.B. Verkauf von tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen, Abgabe von Düngemitteln oder Saatgut, etc.) in und aus dem Betrieb heraus bilanziert und auf Basis der Bilanzfläche bewertet. Damit bietet diese Art der Nährstoffbilanzierung insbesondere für viehhaltende Betriebe aussagekräftigere Ergebnisse.

Methoden

Im Rahmen des Arbeitspakets „Bilanzierung und Beratung“ wurden Daten zu den Nährstoffflüssen auf den Demobetrieben aufgenommen. Anhand dieser Daten wurden bis zum Jahr 2024 Stoffstrombilanzen auf Basis eines dreijährigen Bezugszeitraums erstellt.

Mit über 50 Netzwerkbetrieben in der ersten Projektlaufzeit ergibt sich somit eine umfangreiche und vielseitige Datengrundlage zur Nährstoffbilanzierung in Baden-Württemberg, die auch einen Vergleich der Betriebe in anonymisierter Form ermöglicht.

Darüber hinaus bietet sich für den Demobetrieb die Möglichkeit, Schwachstellen in der Düngepraxis zu identifizieren.

Anhand dieser Ansatzpunkte werden gemeinsam mit den Mitarbeitenden des DüngungsNetzwerks BW Strategien zur Optimierung der

Düngepraxis erarbeitet. Außerdem werden gemeinsam mit den Demobetrieben mögliche Probleme und Stolpersteine in der Umsetzung

der novellierten Düngeverordnung, wie z. B. bei der Aufzeichnungspflicht, der Erstellung von Stoffstrombilanzen und der dazu

nötigen Datendokumentation, bearbeitet und geklärt.

Ergebnisse

2 Bilder

Im Rahmen des „Düngestrategie-Monitoring“ werden die Stoffflüsse der beiden wichtigen Nährstoffe Stickstoff und Phosphor genauer betrachtet. Schlagbezogene Daten und Bilanzen sollen zusätzliche Informationen zur betriebsüblichen Düngestrategie liefern.

Erfolgskonzepte für ein effizientes Nährstoffmanagement werden im Rahmen von Veranstaltungen in die breite Praxis überführt.

Im Ackerbau

Im Ackerbau liegt der Fokus hierbei auf den Hauptkulturen, die nach den Daten des Statistischen Landesamtes im ersten Beprobungsjahr 2021 folgende Anbauflächen hatten: Weizen (218 Tsd. ha), Gerste (143 Tsd. ha), und Mais (182 Tsd. ha).

Eine Gegenüberstellung von zugeführten und abgeführten Nährstoffmengen für eine Bezugsebene soll als Instrument zur Überprüfung des Einsatzes und zur Beurteilung der Effizienz der Nährstoffe angewendet werden. Mit Schlagbilanzen, die die kleinste Bezugsebene darstellen, soll die Versorgungssituation für Stickstoff, Phosphor und Kalium für die jeweilige Kultur feldbezogen erfasst werden.

Thea Schwab/LTZ

Nmin-Untersuchungen dienen zur Ermittlung des verfügbaren mineralisierten Stickstoffs in landwirtschaftlichen Böden und werden standardmäßig als Hilfsmittel zur Ermittlung einer bedarfsgerechten Stickstoffdüngermenge verwendet.

Bei der Verwendung von Wirtschaftsdüngern sind Analysen wertvolle Datenlieferanten. Die Nährstoffgehalte in Wirtschaftsdünger können großen Schwankungen unterliegen, da sie unter anderem von der Fütterung und auch vom Wassergehalt abhängig sind. Eine regelmäßige Untersuchung der eingesetzten organischen Düngemittel ist eine grundlegende und wichtige Voraussetzung für einen optimalen Einsatz in der betrieblichen Düngestrategie.

Im Bereich Ackerbau war das Ziel zwei Schläge je Netzwerkbetrieb intensiv zu erfassen. Zur schlagbezogenen Erfassung der Nährstoffflüsse zählen die Nmin-Beprobung im Frühjahr um eine standortangepasste Düngebedarfsermittlung erstellen zu können. Eine Grundbodenuntersuchung ist nach der DüV alle sechs Jahre vorgeschrieben, wobei hier auf die bereits im Betrieb vorliegenden Ergebnisse zurückgegriffen wird. Aufgrund der Düngebedarfsermittlung wird der Betrieb anschließend nach seinen Anforderungen düngen. Die Ursachen von möglichen Schwachstellen werden in Absprache mit dem jeweiligen Betriebsleiter ergründet und Lösungsmöglichkeiten in Anpassung an die betrieblichen Gegebenheiten gesucht.

Auf Grünland

Thea Schwab/LTZ

Für das Düngestrategie-Monitoring auf Grünland werden auf den beprobten Schlägen die Erträge erfasst und Frischgrasproben zu jedem Schnitt auf ihre Nährstoffgehalte (N, P, K) analysiert und jeweils die Wirtschaftsdünger untersucht.

Der Schwerpunkt im Düngestrategie-Monitoring Grünland liegt auf der schlagspezifischen Ertragserfassung sowie der Nährstoffanalyse des Ernteguts. Für Grünland gibt es kaum Daten zu Praxiserträgen aus der Literatur, weshalb diese Daten sehr hilfreich sind.

Dazu werden vor jedem Schnitt auf einer Transsektlinie an mindestens acht Punkten ein Probenschnitt innerhalb eines 0,25-Quadratmeterrahmens durchgeführt. Die Festlegung der Transsektlinie erfolgt so, dass der Schlag durch die geschnittenen Ertragsproben möglichst gut repräsentiert wird. Je inhomogener der Schlag in der botanischen Zusammensetzung oder in Bezug auf die Topografie ist, desto mehr Proben werden genommen. Die einzelnen Proben werden getrocknet und damit der mittlere TM-Gehalt des Aufwuchses bestimmt, sowie der Ertrag pro Hektar berechnet.

Über eine Mischprobe aller geschnittenen Proben werden im Labor die Nährstoffgehalte bestimmt. Zusätzlich werden alle notwendigen Daten zur Berechnung der Schlagbilanzen erhoben.

Katharina Wacker/LTZ

Über unseren Newsletter erhalten Sie aktuelle Einblicke in das DüngungsNetzwerk BW.

Weiterhin informieren wir Sie zu Themen aus der Düngung und halten Sie über Veranstaltungen und Termine auf dem Laufenden.

Anmelden können Sie sich über das Newsletter-Management des Infodiensts. Folgen Sie dem Link und wählen Sie die gewünschten Newsletter aus. Eine Möglichkeit zur Abmeldung erhalten Sie in jedem Newsletter.

Das DüngungsNetzwerk BW wird vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) gefördert. Die Projektleitung obliegt dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (Referat 11). Unterstützt wird das Projekt von der LVG Heidelberg, Sachgebiet 14 - Ökologie, SchALVO und dem LAZBW Aulendorf, Fachbereich 3: Grünlandwirtschaft, Futterbau. Die Betreuung der Betriebe erfolgt durch drei Projektmitarbeiterinnen von verschiedenen Standorten aus.

| Name | Dienstort | |

| Projektkoordination | ||

| Dr. Sibylle Faust | LTZ Augustenberg Außenstelle Forchheim | |

| Projektsachbearbeitung (Landwirtschaft) | ||

| Louise Gilbert | LTZ Augustenberg Außenstelle Emmendingen-Hochburg | |

Finanzierung: Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Projektkoordination:

LTZ Augustenberg

Außenstelle Rheinstetten-Forchheim

Referat 11: Pflanzenbau

Ansprechpartnerin: Dr. Sibylle Faust

Kutschenweg 20

76287 Rheinstetten

Projektpartner:

LVG Heidelberg

Sachgebiet 14 - Ökologie, SchALVO

Ansprechpartnerin: Dr. Karin Rather

Diebsweg 2

69123 Heidelberg

LAZBW Aulendorf

Fachbereich 3: Grünlandwirtschaft, Futterbau

Ansprechpartner: Jörg Messner

Atzenberger Weg 99

88326 Aulendorf