Zwischenfrüchte und Untersaaten

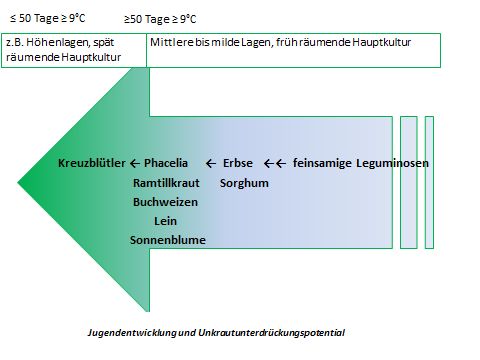

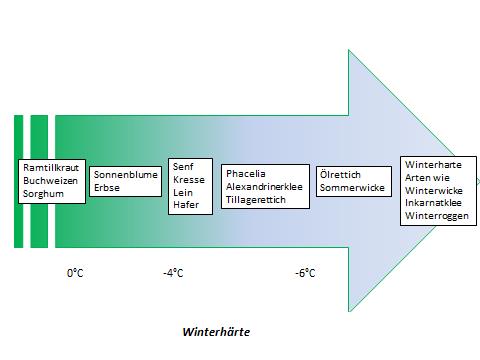

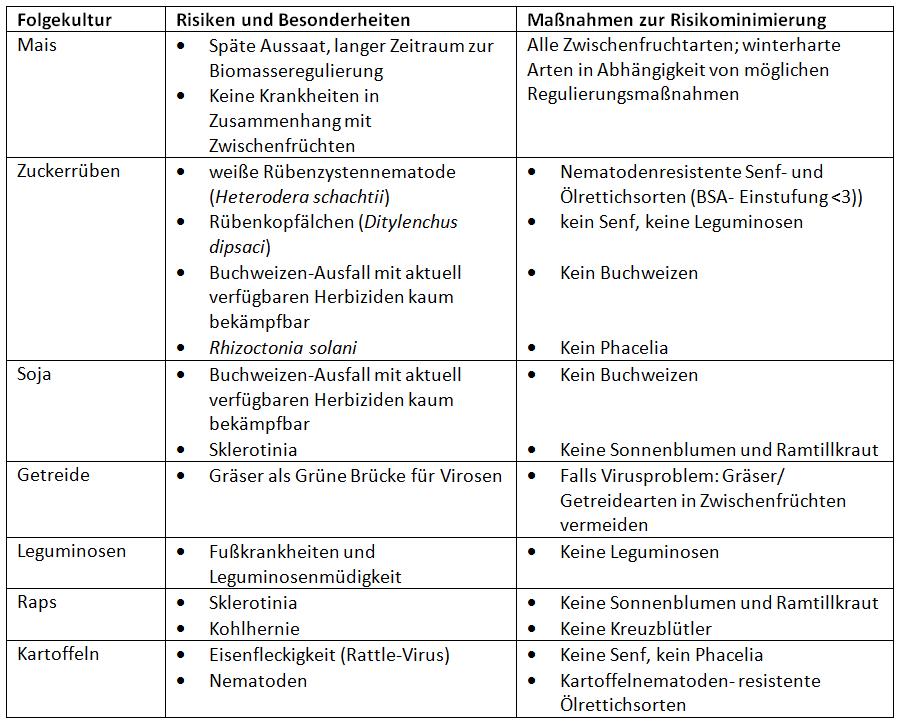

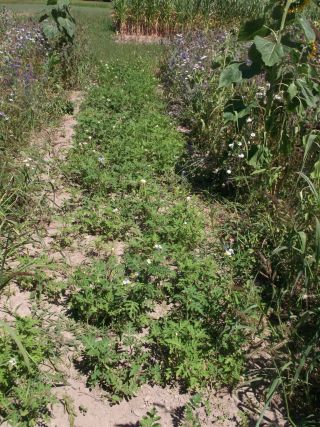

Zwischenfrüchte werden zwischen zwei Hauptkulturen als Gründüngung oder zur Futternutzung angebaut. Sie sind ein sehr wichtiges Instrument des Pflanzenbaus zur Erhaltung einer Vielzahl von ökologischen und agronomischen Funktionen. So werden unter anderem Nährstoffe über Winter in Biomasse konserviert und dadurch deren Auswaschung in das Grundwasser verhindert, so dass diese der folgenden Hauptkultur zur Verfügung stehen. Zwischenfrüchte verringern auch Wassererosion und damit den Eintrag von Nährstoffen in Oberflächengewässer. Beim Anbau von Leguminosen wird zudem Stickstoff fixiert, der von der Nachfrucht genutzt werden kann. Durch die Durchwurzelung und Erhöhung der biologischen Aktivität werden Bodenstruktur, Humusbilanz und damit Bodenfruchtbarkeit verbessert. Ein zielgerichteter Zwischenfruchtanbau kann zudem einen Beitrag zur Unkraut- und Schad-erregerunterdrückung leisten.

Untersaaten werden in eine Hauptfrucht (Deckfrucht) eingesät und nach Ernte der Haupt- frucht als Gründüngung oder zu Futterzwecken genutzt. Nach Ernte der Hauptkultur erfüllen sie ökologischen und agronomischen Funktionen einer Zwischenfrucht und können ggf. als Hauptfrucht zur Futtergewinnung in den Folgejahren (Kleegras) dienen.

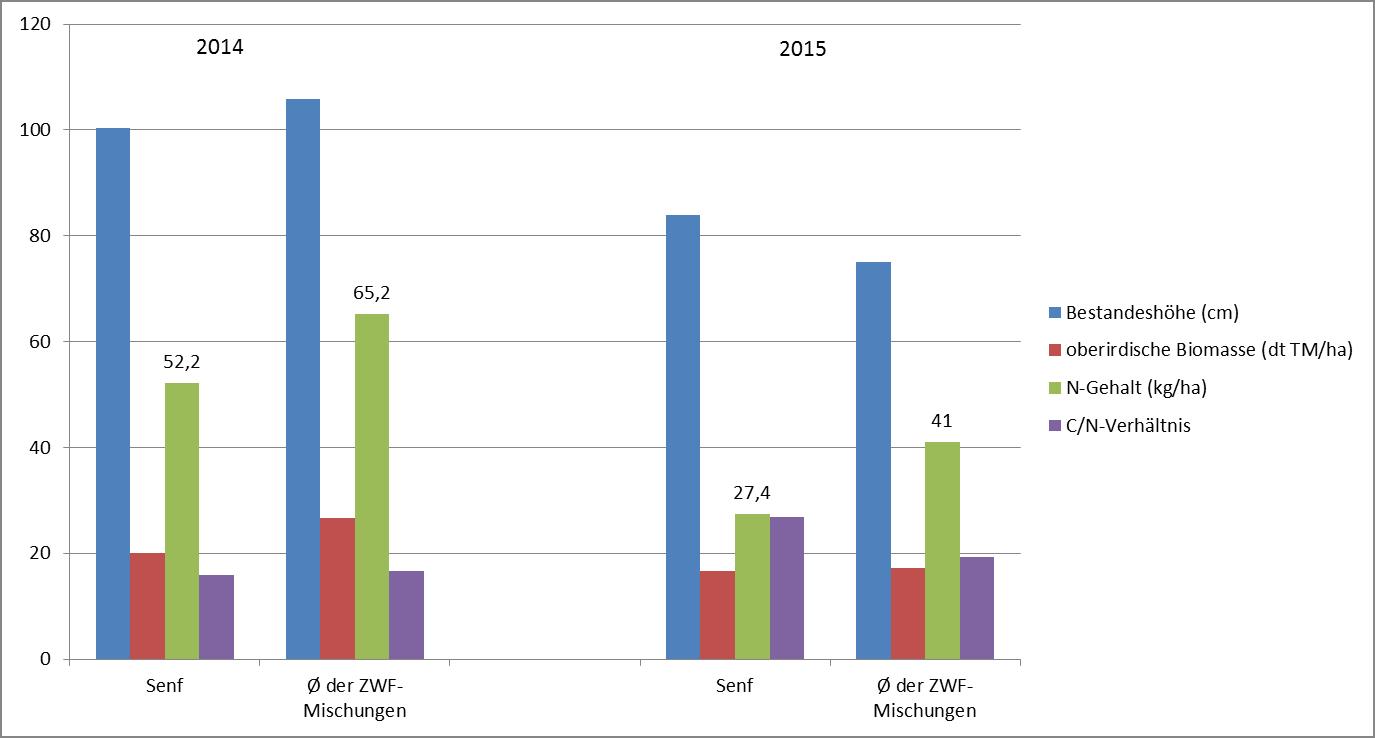

Das LTZ Augustenberg befasst sich mit der Verbesserung der pflanzenbaulichen Leistung von Fruchtfolgen und

ihrem Ökosystem-Beitrag. Dazu werden u. a. Versuche zu Kulturartenvielfalt, Biogasfruchtfolgen und Zwischenfrüchten

durchgeführt. Die Ergebnisse sind Grundlagen für Empfehlungen für die pflanzenbauliche Ausgestaltung des

Agrarförderprogrammes FAKT II und der erweiterten Konditionalität.

Verschiedenes

Versuchsberichte

Auf der Seite "Wasserschutz und Landwirtschaft" finden Sie unter der Überschrift "Versuchsergebnisse zum Wasserschutz" beispielsweise die Ergebnisse der Zwischenfruchtversuche auf Praxisflächen.